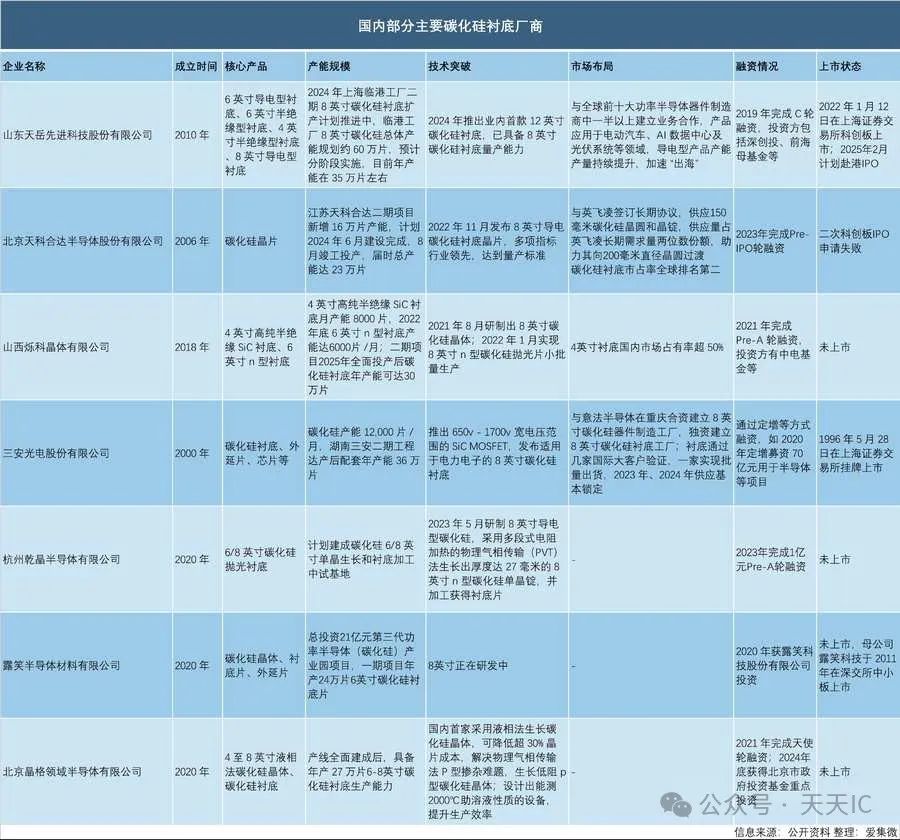

2024年,中国6英寸碳化硅衬底的设计产能已经超过1300万片,但全球实际需求仅为150万片,国内实际销售只有75万片,库存积压高达180万片。这种产能严重过剩的状况导致了价格暴跌,6英寸衬底的价格从高峰期的每片5000元暴跌至不足2000元,价格直接突破成本线。主要厂商,如天岳先进和天科合达等,虽然产能增长,但在净利润上却持续下滑,部分季度甚至出现亏损。

国内主要碳化硅衬底厂商

这一切的根源在于“政策补贴驱动”的旧模式,地方政府为了争夺产业项目,提供土地、税收优惠等支持,企业却仓促上马产能,忽视市场需求的实际情况以及技术积累。企业之间产品同质化严重,只能通过价格竞争来争夺市场份额。这样做不仅压缩了企业的利润空间,也降低了研发投入,导致技术创新停滞,进一步加剧了产品同质化的问题。

碳化硅衬底的生产技术主要有两种路线:传统的物理气相传输法(PVT)和新兴的液相法。PVT技术由于成本低且工艺成熟,在高温下让碳化硅气体凝结成晶体,然而该方法存在微管密度、位错等缺陷,导致良率长期徘徊在50%以下,瓶颈明显。相比之下,液相法通过较低的温度结晶,缺陷率较低,晶体质量优良,但技术门槛高,成本也较高。目前,液相法在生长速度和成本上仍面临挑战,但其在质量上的优势使其迅速成为新一代碳化硅长晶技术的有力竞争者。

碳化硅外延片及衬底的平均售价趋势

因此,企业需通过技术创新在PVT和液相法之间找到平衡。某些企业采用了“PVT+液相法”的创新技术路线,通过液相法生产高品质籽晶,再利用PVT工艺进行放大生产,既降低了成本,又显著提升了良率。这种技术路线有助于缓解内卷竞争,并提高产品的性价比。

随着技术的不断进步,8英寸衬底成为未来的一个重要发展方向。8英寸衬底的售价比6英寸高出三倍,且市场需求旺盛,尤其是在新能源汽车、数据中心等高端市场。特斯拉、比亚迪等车企明确要求使用8英寸衬底,这使得8英寸衬底成为高端市场的刚需。

然而,8英寸衬底的扩产同样面临着巨大的风险。2024年全球8英寸衬底的实际需求仅为15万片,但国内规划的产能却已超过400万片,若扩产过度,可能会再次陷入6英寸市场的“惨烈”局面。尽管8英寸衬底的需求和价格相对较好,但品质、良率以及产能建设等问题仍待解决。部分企业,如天岳先进和晶盛机电,已在8英寸衬底的生产和技术研发上取得进展,但仍需加强品质管控和生产效率。

随着价格战愈演愈烈,企业不得不探索新的发展路径。一方面,碳化硅衬底的价格下调促进了其在市场中的渗透率,尤其是在新能源汽车、光伏、储能等领域的应用得到大幅拓展。另一方面,一些企业开始从单纯的“卖衬底”转向为客户提供定制化解决方案,例如为车企定制车规级芯片衬底,或与下游巨头建立联合研发中心,转向“场景革命”。

此外,碳化硅在数据中心、AR眼镜、光伏储能等新兴应用领域有着巨大的潜力。特别是AI数据中心的快速发展,预计碳化硅模块将大规模应用,并带来巨额的电费节省。AR眼镜和光伏储能也将成为碳化硅需求的新增长点。

面对行业“内卷”困境,企业需要通过技术创新、拓展应用领域以及产业链协同来实现突破。无论是通过液相法的技术突破,还是通过AR眼镜等新兴应用领域的开辟,企业必须在行业洗牌的关键时刻作出战略选择。

从国际经验来看,像Wolfspeed这样通过“IDM模式”实现全产业链成本优化的企业为国内企业提供了借鉴。国内企业需补齐设备、外延等短板,并利用中国在新能源和绿色能源领域的领先地位推动产业升级。

尽管碳化硅行业目前面临激烈的竞争和价格战,但行业中仍有巨大的机遇。随着技术突破和应用场景的拓展,碳化硅将成为未来半导体行业的重要组成部分。通过技术创新、场景拓展以及产业链协同,企业有望在未来几年获得突破,站在全球半导体产业的金字塔尖。